站在爱丁堡的卡尔顿山上,极目向北,一道狭长的海域,如绸带般平铺在开阔的天幕下,那便是苏格兰东海岸著名的福斯湾。它仿若苏格兰的一张巨口,下颚是中世纪古城爱丁堡,上颚是隔海相望的小镇柯卡尔迪(Kirkcaldy)。

乘火车从爱丁堡前往柯卡尔迪,不过半小时光景。柯卡尔迪位于古老的法夫郡(Fife),古称“法夫王国”,苏格兰历史上多位王公贵族出生于此,包括詹姆斯一世(1394–1437)和被处决的查理一世。柯卡尔迪的英文,“Kirkcaldy”,在古皮特克语里,意为“坚固堡垒之地”。早在1450年前后,它便受封为“皇家自治镇”(Royal Burgh),如今是法夫郡第二大镇。

柯卡尔迪之名,对中国人不算陌生,一百多年前,严复将其译为“嘎谷邸”。“嘎谷邸”为中国人和世界所铭记,只因一个人——亚当·斯密,所谓“柯卡尔迪最伟大的儿子”。

一

在苏格兰,斯密生前主要活跃于三个地方。

一是格拉斯哥,他求学和执教的城市。斯密为什么选择格拉斯哥大学,而不是距离更近、更古老的圣安德鲁斯大学,或声名更响的爱丁堡大学?据伊安·罗斯在其《斯密传》中所述,圣安的学术在当时呈衰败之态,加之受詹姆斯党人叛乱的牵连,其声誉堪忧;至于不选择爱大,因斯密嫌弃首都城市“放荡浮靡”,治安恶劣([英]伊安·罗斯:《亚当·斯密传》,张亚萍译,浙江大学出版社,2015年,63页)。当然,还有一个现实因素:家族背景。斯密的父亲终身职业是律师,曾担任苏格兰国务卿劳顿伯爵的私人秘书。凭此身份,老斯密参与了1707年英格兰与苏格兰的合并事业,因此被安妮女王授予苏格兰军法监察官之职,并于同年成为格拉斯哥有公民特权的自由市民(burgesses)。老斯密在格拉斯哥的人脉关系,是斯密被送到格大读书的重要考量。

十八世纪的苏格兰大学分五个年级(第五年级相当于预科),斯密十四岁入格大,因其扎实的拉丁文和希腊文功底,连跳两级。格大对他影响最大的老师,是哲学家弗朗西斯·哈奇森,他后来缅怀为“永不会被遗忘的哈奇森”。哈奇森的道德哲学、经济自由思想和自然法学说,深刻启发了青年斯密的价值观和思想结构。哈奇森被称为“苏格兰启蒙运动之父”,与他对斯密和休谟等年轻一辈的影响不无关系。

斯密对格大的学术氛围和教学方法十分推崇,乃至后来去了牛津大学,私下感叹牛津的学术不如格拉斯哥。从1751年到1764年,斯密在格大任教十三年,其间将其关于道德哲学和伦理学的课程讲义,不断扩展、打磨,最终凝练为成名作《道德情操论》。二十三年后,1787年,年近花甲的斯密竞选格拉斯哥大学校长一职,在竞选演说中,他深情回顾这段岁月,称那十三年是其“一生中最受用、最快乐、最光荣的时期”。

格拉斯哥大学是世界斯密研究当之无愧的中心,它保持着一流的斯密研究传统,除了专门成立“亚当·斯密商学院”,其图书馆还馆藏了诸多与斯密有关的一手文献,包括其部分课程讲义、私人书信,和初版的《道德情操论》与《国富论》。2023年6月,斯密三百年诞辰,格大举行了为期一周的纪念活动和学术研讨会。

除了格拉斯哥,斯密活跃的第二个地方是爱丁堡。

1746年,斯密离开牛津大学,谋得他人生第一份工作,即爱丁堡大学的编外讲师,讲授修辞学和语言文学。这门课的目的是帮助苏格兰专业人士(比如一些律师、公务员和神职人员)学习标准英语,以更好服务1707年合并后的联合王国行政体系。正是在这段时期,斯密发表了他的处女作,在讲坛与书房之间逐渐成长为一个学者。

十八世纪中叶的苏格兰,其高等教育与社会应用的融合要远胜英格兰,其学术机制已颇具“现代性”:大学校园之外,社会上流行付费的公共讲座,一次课人均收费一先令左右,“知识经济”作为一种商业模式,已成为爱丁堡和格拉斯哥城市文化的一部分;在咖啡馆或私人沙龙听一场有关自然科学或哲学的公共讲座,是当时中产阶层乃至绅士淑女之间颇为流行的时尚。这种公共讲座给斯密带来了足够的经济保障。休谟曾在信中提到,斯密一年讲座挣了一百英镑,而当时爱大一个正教授的年薪才一百五十英镑。

从1778年到1790年去世,斯密定居于爱丁堡旧城的潘缪尔宫(Panmure House,建于1691年)。不夸张地说,以斯密为中心的两个社交场——牡蛎俱乐部(Oyster Club,每周五下午两点在草市[Grassmarket]酒吧聚会)和潘缪尔宫(每周日举行私人晚宴),是苏格兰启蒙运动最活跃的思想温床。在斯密的主持下,苏格兰启蒙思想家和文人(literati)时常聚在一起坐而论道,讨论学术与时政。斯密在潘缪尔宫接待过埃德蒙·柏克和理查德·普莱斯,以及诸多从欧洲来的哲学家、作家和学者,也在这里完成对《国富论》和《道德情操论》最终版本的修订工作。潘缪尔宫如今是一个小型斯密博物馆(属于赫瑞瓦特大学的一部分,只在一些开放日对公众开放),保存了斯密的部分藏书。

斯密的爱丁堡故居——潘缪尔宫(本文所有照片由作者提供)

第三个地方便是他的故乡柯卡尔迪。斯密在这里的生活可分为两个阶段,其一是童年和青少年时期——从出生到十四岁赴格拉斯哥求学为止,其二是1767年到1778年。其中,从1767年到1773年这六年,斯密一直隐居在柯卡尔迪老家,创作他的巨著《国富论》;从1773年到1776年,斯密到伦敦生活了三年,以完成《国富论》的收尾工作和出版事宜;1776年收到休谟病危的消息,斯密从伦敦赶回苏格兰老家,在柯卡尔迪住到1778年,并于同年移居爱丁堡潘缪尔宫。

二

柯卡尔迪有三处地标建筑与斯密有关:柯卡尔迪美术馆、亚当·斯密遗产中心(Adam Smith Heritage Centre)和亚当·斯密剧院(Adam Smith Theatre)。

柯卡尔迪美术馆(也叫博物馆)紧邻柯卡尔迪火车站,步行不过三分钟距离。今年是该美术馆创建一百周年,在随处可见中世纪建筑的法夫郡,一百年的房子过于年轻。美术馆将展示斯密遗产作为布展的重心,但斯密在遗嘱中要求烧掉其所有论文手稿(papers)和未发表的著作(据罗斯的《斯密传》,到1790年,斯密约有十八卷文稿,大都已焚毁),他留下的私人物品也很少,柯卡尔迪能向世界展示的斯密遗物十分有限。

柯卡尔迪美术馆

即便如此,该美术馆依然有几件珍贵文物值得一观。一是斯密的鼻烟壶,象牙材质,小巧精致,盖上有其姓名首字母“A. S.”。该鼻烟壶色泽莹润,或许陪伴斯密多年。在《道德情操论》中,斯密曾以鼻烟壶为例,说明人的情感不仅指向他人,也会延伸至“无生命之物”(inanimated object);一个人若长期使用某件物品或与某物相处,会对其产生“真实的爱与依恋”,并赋予其道德意义和人格属性,这正是古代图腾崇拜和宗教神话形成的心理基础。斯密所处的时代,鼻烟文化在欧洲风靡一时,烟草更是苏格兰的支柱产业之一。到斯密写作《国富论》的1760年代,苏格兰已控制着英国烟草进口的四成之多,当时的格拉斯哥是欧洲烟草贸易的中心,其烟草商人有“烟草大王”(Tobacco Lords)的美誉。

斯密的鼻烟壶

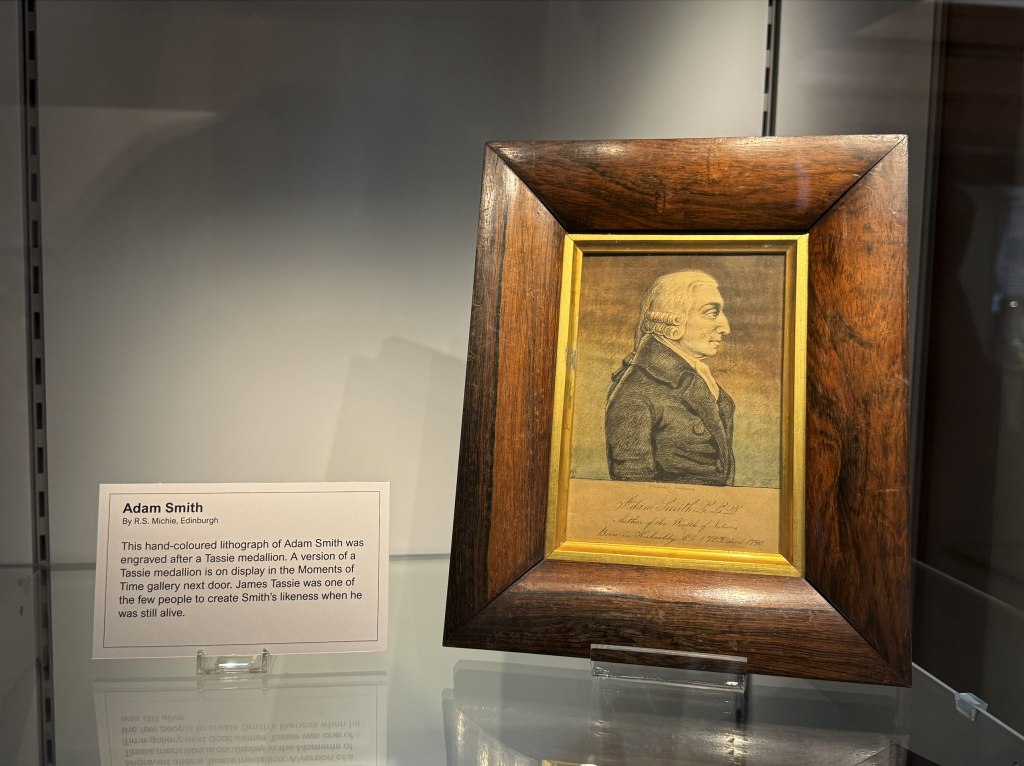

另一件是斯密的墨盒,锡铅合制,工艺精巧,据说斯密写作《国富论》时用的正是这个墨盒。此外,馆内还有一幅斯密的版画和一枚像章(斯密生前没有请人画过肖像),以及其母亲玛格丽特·道格拉斯(Margaret Douglas)的唯一一幅肖像画。斯密出生前五个月丧父,玛格丽特独自将其抚养成人,支持其求学和做学术,后来一直照顾斯密的生活,让其专心写作。斯密长期与母亲相依为命,素以孝闻。1778年斯密举家迁入潘缪尔宫,选址理由之一,是那里临近教堂,方便年迈的母亲前去做祷告。

斯密的墨盒

斯密母亲玛格丽特唯一存世肖像画

斯密版画,画家为斯密生前朋友。

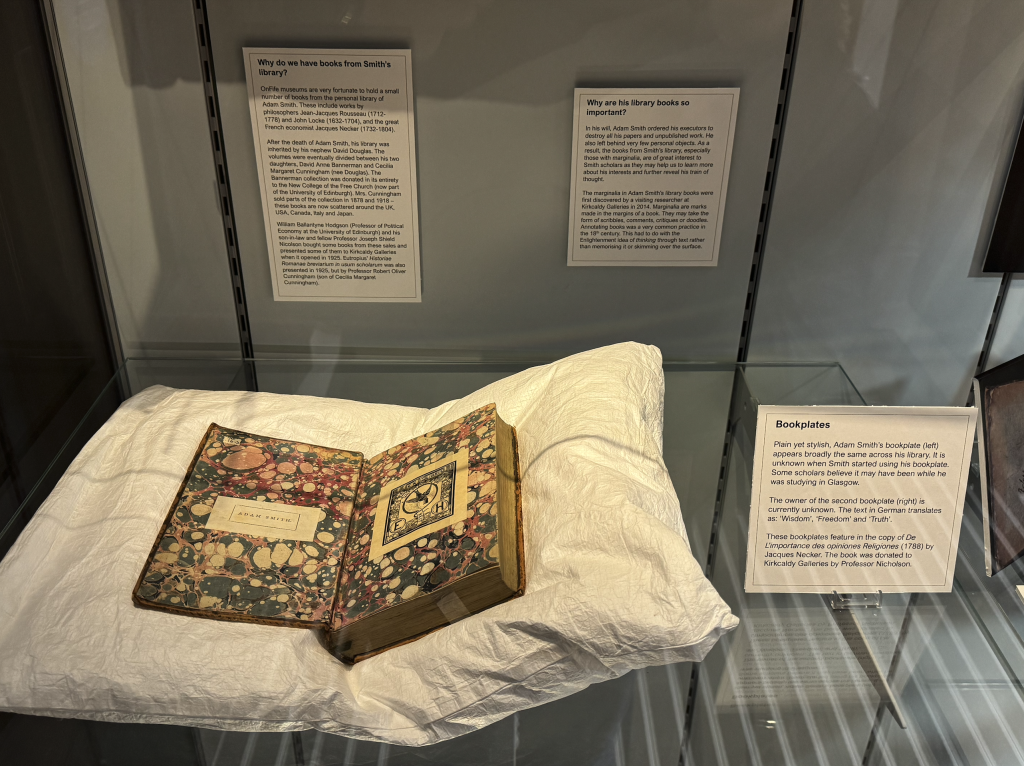

除了为数不多的几件遗物,柯卡尔迪美术馆最宝贵的珍藏,可能是斯密的七本藏书,尤其以展柜中那本首版《国富论》最为瞩目,可称镇馆之宝(另一件是1644年查理一世授予的“皇家自治镇”特许状)。《国富论》于1776年3月9日正式出版,一经问世,洛阳纸贵,仅用半年售罄(首印五百册,每册定价一磅十六便士),斯密生前共出了五版。

柯卡尔迪保存的首版《国富论》

《国富论》写作于北美殖民地危机期间,斯密在书中严辞抨击欧洲重商主义政策,指责英国政府在北美推行垄断贸易,破坏当地的商业体系和劳资关系,称其是“对最神圣人权的侵犯”。像朋友柏克一样,斯密坚定维护北美殖民地人民的利益。有人怀疑斯密出版《国富论》有向英国当权者进谏之意,而它确实也影响了英国后来的经济政策。老皮特、诺斯勋爵、谢尔本勋爵和柏克,都深受斯密关于自由市场理论的启发。

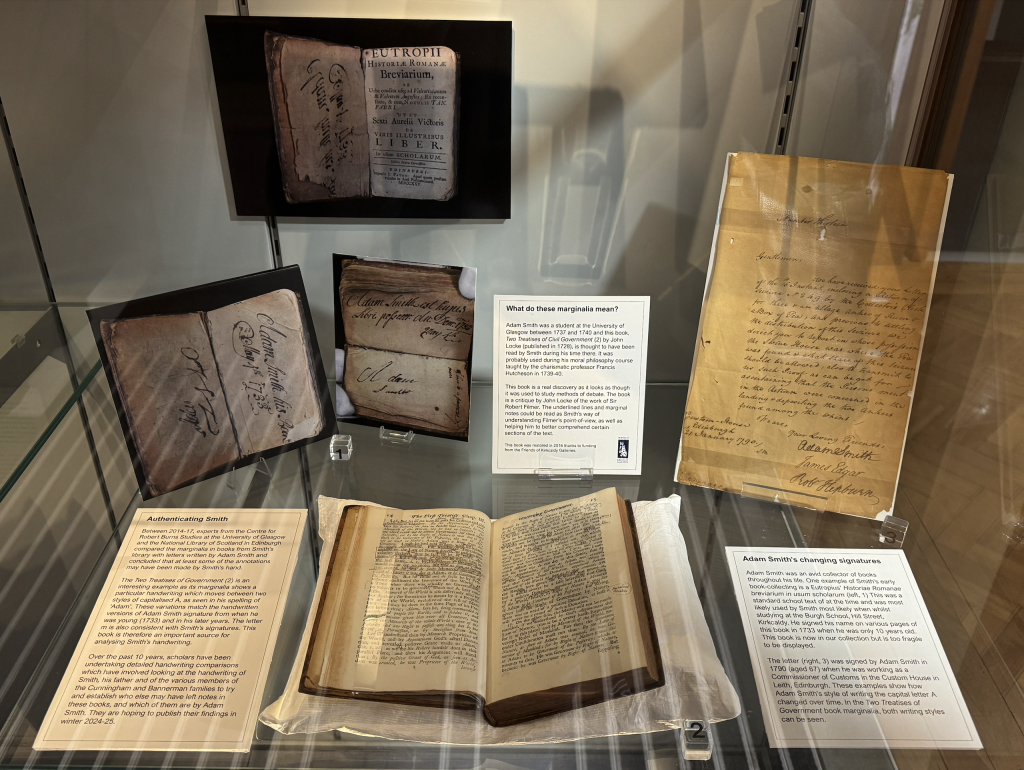

除了《国富论》,该美术馆还有斯密的一本中学教科书——古罗马史学家尤特罗庇乌斯(Eutropius)的《罗马国史大纲》,以及卢梭和法国银行家雅克·内克尔的著作,这些书因为质量问题未在柜台展示,目前公开展出的,仅有一本1728年版的洛克《政府论》,此书很可能是斯密上哈奇森道德哲学课时的用书。

斯密使用过的1728年版洛克《政府论》

斯密生前是藏书爱好者,曾有言:“平生无所好,独嗜书耳。”(I am a beau in nothing but my books.)他的私人图书多语种,多门类,规模可观。这批书的数量、目录和最终去向,直到二十世纪经由苏格兰学者和日本学者的整理,才变得清晰。柯卡尔迪美术馆的七本书均来自捐赠。关于它们与斯密藏书整体流转的曲折经历,该美术馆虽略有提及,但更完整的介绍,可参考《亚当·斯密评论》(Adam Smith Review)第十一卷(Nicholas Phillipson, Shinji Nohara, Craig Smith,“Adam Smith’s Library: Recent Work on His Books and Marginalia”, Fonna Forman eds., Routledge,2019)。

斯密去世后,其私人图书馆由侄子大卫·道格拉斯(David Douglas)继承,后来,道格拉斯的两个女儿平分了这些书,一女将其名下部分捐赠至苏格兰教会的新学院(后来的爱大神学院),现均保存于爱丁堡大学的主图。爱大目前是拥有斯密藏书最多的地方,共八百九十八册,约占斯密原始藏书的一半。另一女将所分藏书传给其子,其中一小批于1878年流入市场,后来被英美大学图书馆购回,大部分则于1918年流入市场。1920年,日本大学者新渡户稻造(Nitobe Inazō)在伦敦时,意外发现这批图书正在出售,遂倾力购下,共计三百十五卷,约占斯密全部藏书的十分之一。新渡户稻造将其悉数捐给其供职的东京大学。自此东京大学经济学系成为斯密研究重镇。

2014年,斯密学者尼古拉斯·菲利普森教授(Nicholas Phillipson)、克雷格·斯密教授(Craig Smith)和米歇尔·施瓦泽博士(Michelle Schwarze)联合其他专家,试图根据斯密的旁注笔迹和书写习惯(尤其是他写A的习惯),对其藏书作目录整理。2015年他们发现,远在日本东京大学,一些学者在做同样的工作。2017年,菲利普森等人奔赴东京,促成了两股研究力量的合流,最终汇聚成两个互补的数据库,后来被称为“东京目录”(Tokyo catalogue)和“格拉斯哥文库”(Glasgow database)。这一整理的重要成果,即2000年水田洋编订出版的《亚当·斯密藏书目录》(Adam Smith's Library:A Catalogue),此书是对斯密著作和藏书的完整归档,成为现代斯密研究的必备文献。

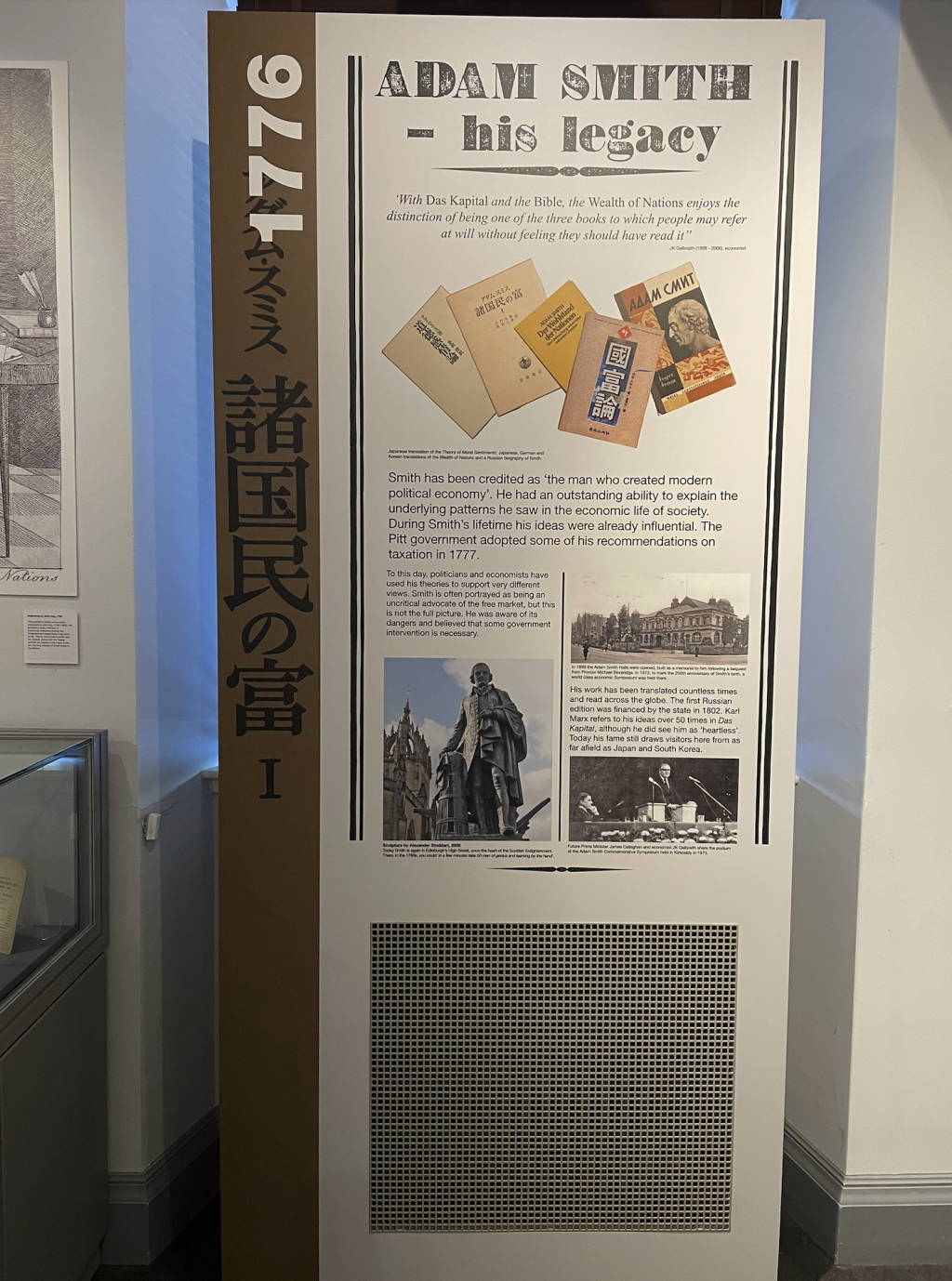

或许正因为日本学者在斯密研究上的开创性贡献,柯卡尔迪美术馆的斯密展览,第一张海报便融入了浓厚的日本元素:不仅印有“国富论”的日语译名,还配有最早的日译本《国富论》封面图像。

柯卡尔迪美术馆斯密展海报

三

柯卡尔迪美术馆门前,是一个古木参天的小公园。初春时节,青草初醒,黄水仙正遍地盛开。公园左侧,隔着一条马路,便是斯密剧院。该剧院大楼竣工于1899年,是柯卡尔迪市专为纪念亚当·斯密而建。落成典礼那天,由法夫郡出生的著名工业家安德鲁·卡内基亲自主持开门仪式。不过,该剧院只在名号上与斯密有关,内部并无斯密遗物。

亚当·斯密剧院

在斯密剧院的斜对面,坐落着柯卡尔迪的两座Kirk(教堂),一老一新。老Kirk是柯卡尔迪最古老的教堂,有文字记载的历史可追溯至1244年,这里是斯密受洗之地。在春日阳光的照耀下,古老的石墙呈现出质朴的土黄色,流露出中世纪老凯尔特教堂特有的厚重与古拙;八百多年的墓园里,歪歪斜斜地矗立着一排排苔痕斑驳的墓碑。老教堂的斜对面,是1881年建成的“新”教堂——圣布莱斯教堂(St Bryce Kirk),典型的哥特式建筑。热心的管理员告诉我,这里每年会承办一些亚当·斯密学术活动。

柯卡尔迪老教堂,斯密于1723年6月5日受洗于此。

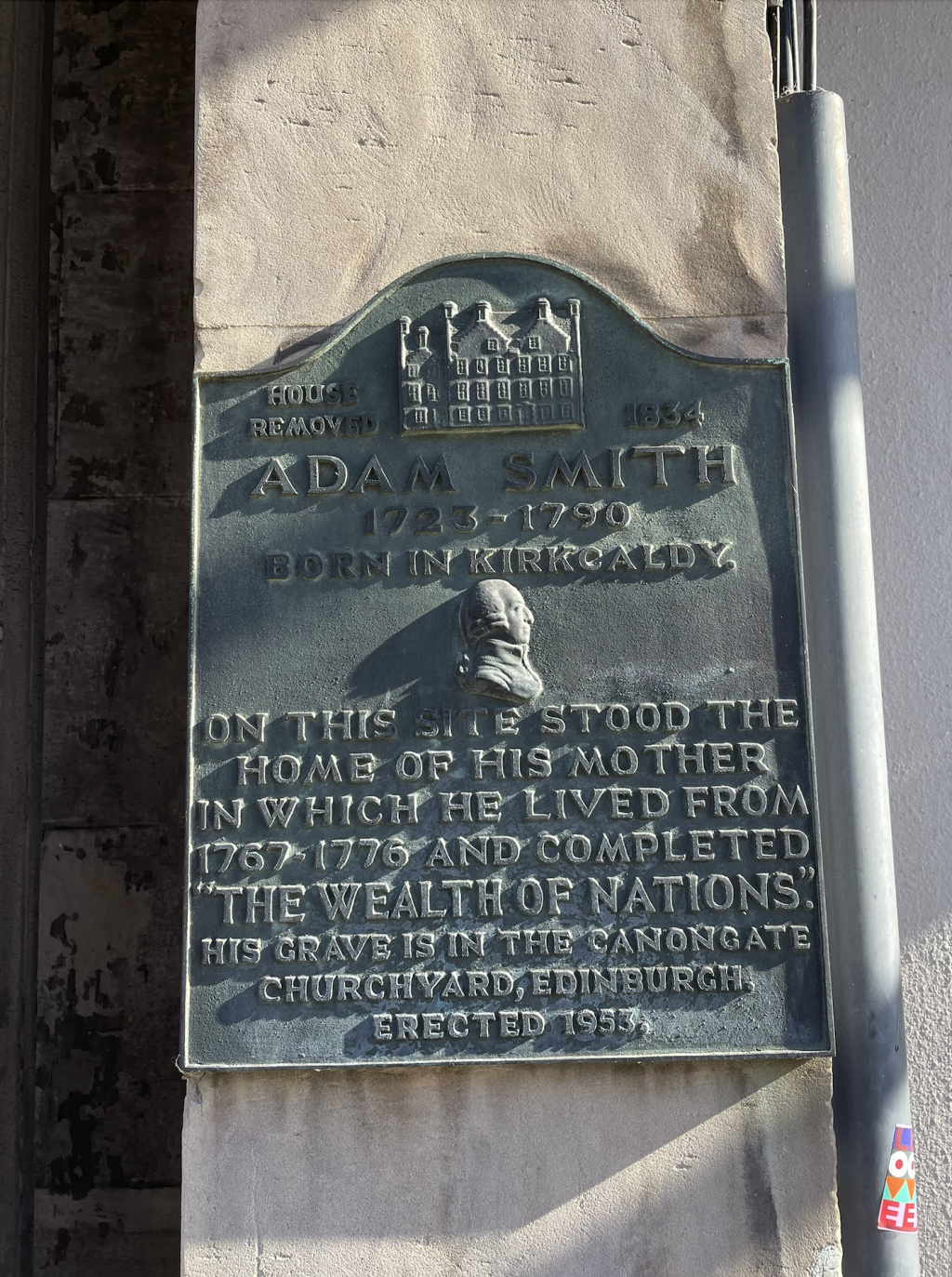

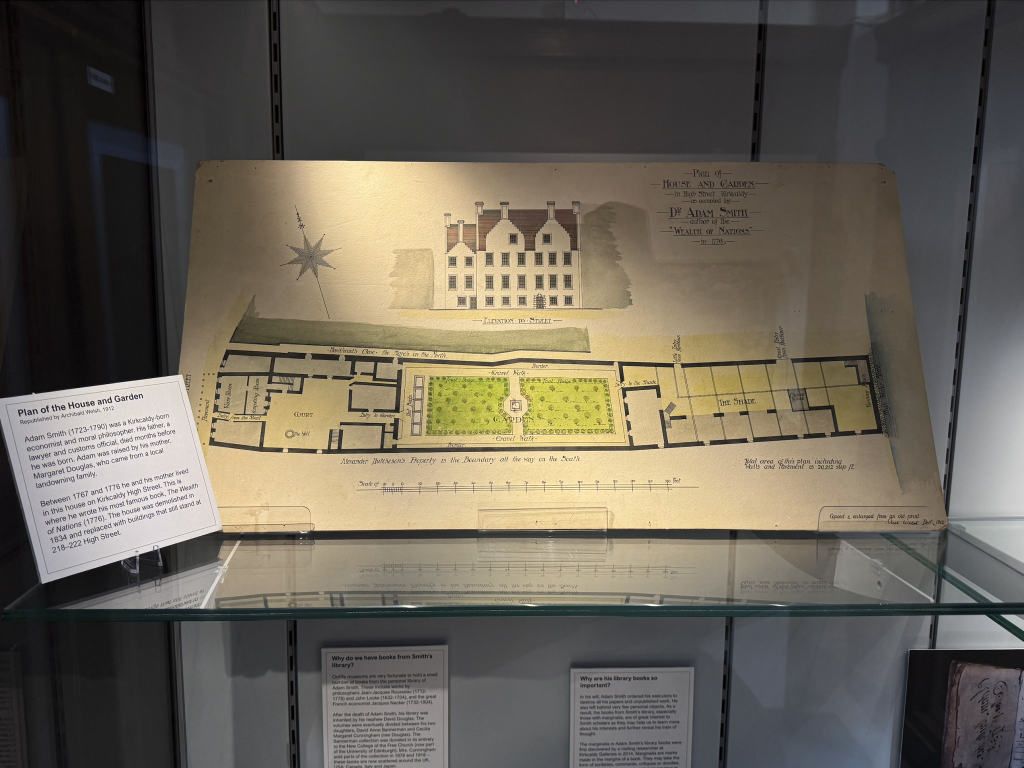

老教堂位于小镇的一处高地,从教堂出来,沿着一个斜坡走到底,是横向的柯卡尔迪老街(High Street)。这个丁字路口的斜对面,一眼能看到老街“220号”,那正是亚当·斯密的故居旧址。220号大门通道两边,竖立着经典的爱奥尼克柱,右侧墙上挂着一块铭牌,写着“亚当·斯密故居,《国富论》写作于此”等字样。不过,斯密的故居,除了原有的花园遗址尚存,原始房屋建筑已于1834年被拆毁,只留下一副十九世纪的水彩房屋图纸(保存在柯卡尔迪美术馆),如今的房子建于十九世纪。2012年,为了保护和推广斯密的思想遗产,在法夫郡议会的资助下,亚当·斯密全球基金会(Adam Smith Global Foundation)宣告成立,该基金会首个重要项目,即将斯密故居改造为亚当·斯密遗产中心,并于2016年正式开放。

斯密故居旧址铭牌

斯密故居旧址

斯密故居房屋图纸

斯密故居的花园

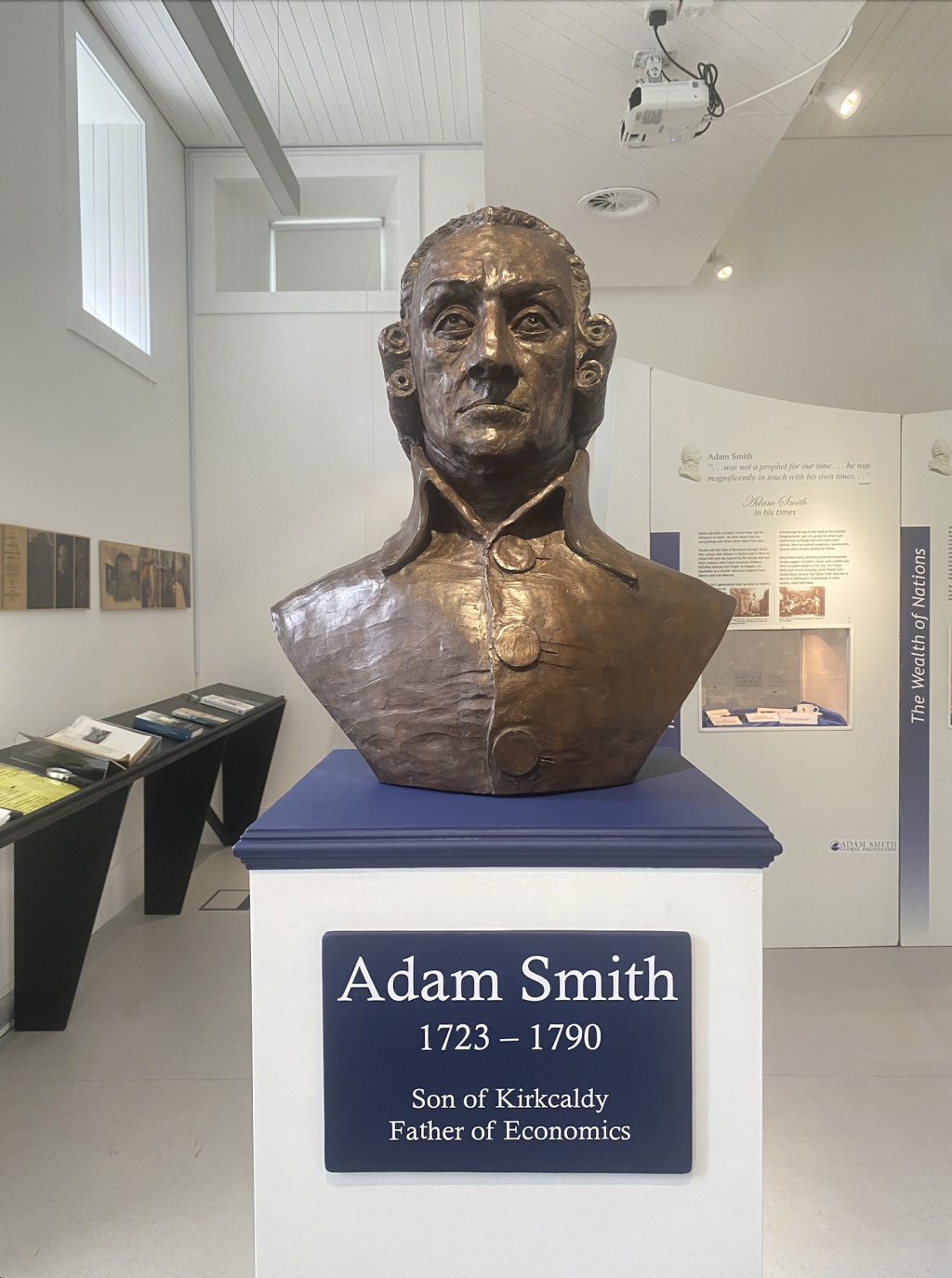

该遗产中心试图将自己打造为斯密粉丝的“朝圣之地”,有大量的文字和图片介绍斯密在柯卡尔迪的生活和创作,展馆内有一尊斯密雕像、几本早期版本的《国富论》和《道德情操论》和一些十八世纪的器具,不过由于斯密留下的遗物太少,这个遗产中心与其说是历史博物馆,不如说更像一个斯密文化品牌馆。从钢笔、笔记本、挎包到明信片,各种印着斯密头像和姓名的产品,在遗产中心的大厅里摆放着,琳琅满目。柯卡尔迪人对斯密的重视由此可见一斑,毕竟,千百年来,他是这个小镇诞生的唯一一个世界名人。从2017年起,每年6月,也即斯密的生日月,该遗产中心会举办“亚当·斯密思想节”(Adam Smith Festival of Ideas,基金会人员告诉我,该思想节始办于1973年),那几天不只有学术讲座,还有一些文化娱乐,小镇居民也会参加。或许再过些年头,它就会像彭斯节一样成为苏格兰人的传统节日。2026年是《国富论》发表二百五十周年,该遗产中心正在筹备相关纪念活动。

斯密遗产中心

斯密铜像,斯密遗产中心。

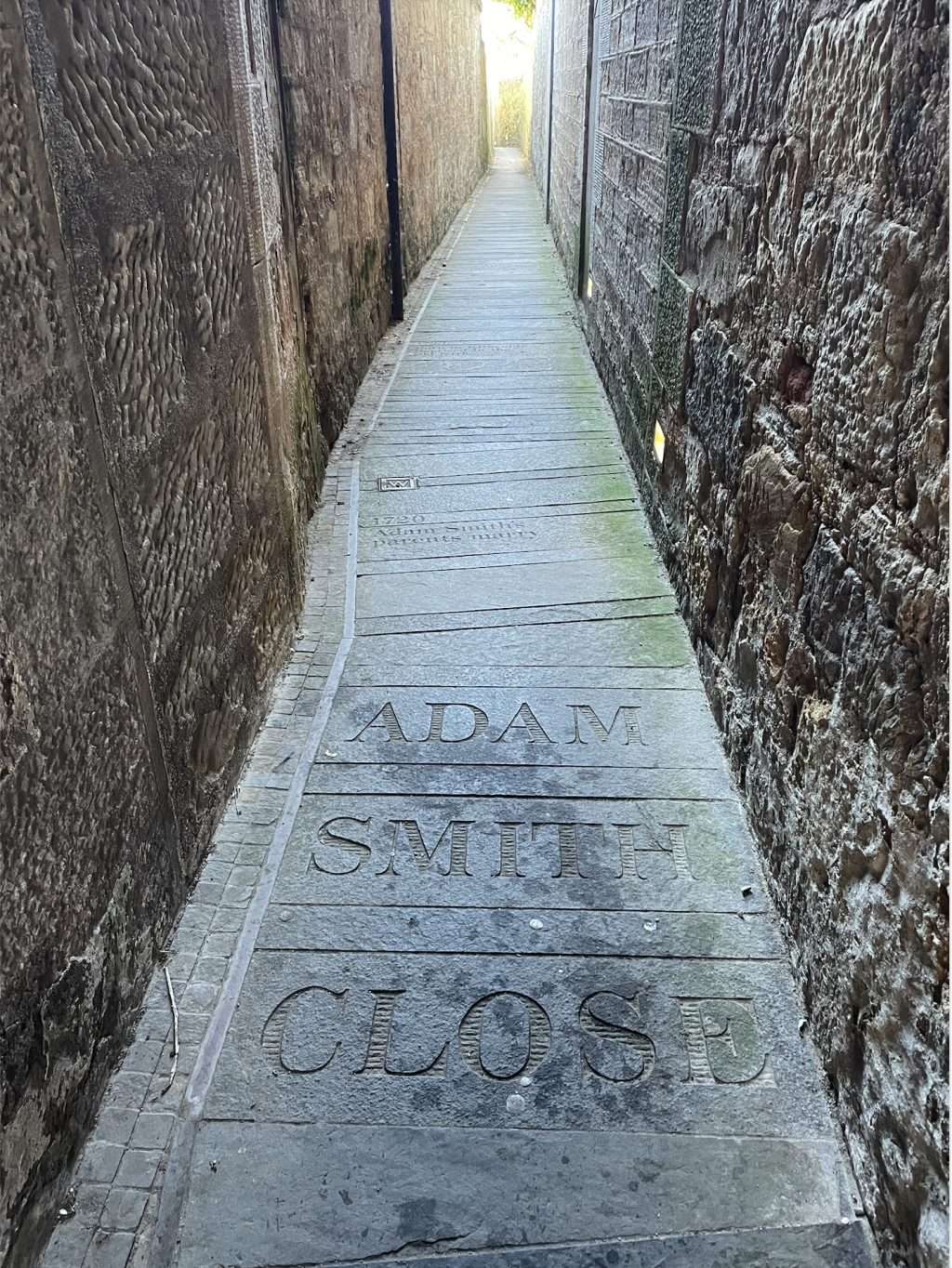

遗产中心旁边,有一条著名的“亚当·斯密小巷”。小巷蜿蜒向前,每隔几步,地上便镌刻着斯密生平的重要节点。这条狭长而静谧的小巷,很像斯密作为思想家的一生,所谓“曲径通幽处,禅房花木深”,只不过,斯密小巷的尽头,不是超然世外的“禅房”,而是通向世界的大海。

亚当·斯密小巷

四

1767年,从欧洲回到柯卡尔迪后,斯密潜心投入《国富论》的写作。接下来六年,他说自己过着归隐的生活,“几乎处于与世隔绝的状态”。休谟多次敦促他离开那“离群索居”之地,到爱丁堡居住,但斯密不为所动。1767年6月,在给休谟的回信中,斯密写道,他非常享受柯卡尔迪宁静的生活,“非常幸福、安逸和满足。这可能是我这辈子最满足的时刻”。

斯密故居到海边仅几步之遥。柯卡尔迪漫长的海岸线给了斯密诸多安慰,他每天最钟爱的放松方式,就是独自一人沿着海边散步。可以想见,《国富论》的很多灵感和构思,正是在那潮声低语、海鸥盘旋的沙滩上酝酿而成。

柯卡尔迪海边

斯密的童年和少年时代,几乎都在海港老街度过。彼时的柯卡尔迪,港口中樯帆林立,镇上商贾云集。从小对商业的耳濡目染,对商人和工匠的观察,让斯密很早就形成了对劳动分工、货币交易和走私现象的朴素理解。可以说,柯卡尔迪为斯密研究自由贸易和市场化社会提供了最早的现实土壤。

柯卡尔迪在1450年成为皇家自治镇后,拥有了海外贸易和进出口特权。到十六世纪,这里成为苏格兰与欧陆国家进行海运贸易的枢纽,其三大出口物资是煤炭、海盐和亚麻(其采煤业一直维持到二十世纪中期,柯卡尔迪美术馆当前另一个展览,是十九和二十世纪当地的煤矿工人影像展)。但繁荣未能持续,十七世纪的内战和大西洋殖民贸易的繁荣,让苏格兰的经济中心西移至格拉斯哥;克伦威尔政府出台的《航海法案》,对英格兰船只予以特权保护,严重压缩了苏格兰商人和海运贸易的生存空间。1707年《联合法案》的签署,虽然从长期看,让苏格兰从此可受益于联合王国更大的殖民市场,并且得到了关税保护,但在短期内,在接下来三十年里,由于缺乏开发新市场需要的技术和资本,加之面临英格兰商人的激烈排挤,苏格兰的经济遭遇严重困境,“亚当·斯密的早年生活是在苏格兰经济充满混乱和不确定的痛苦的调整期中度过的”([英]杰西·诺曼:《亚当·斯密传》,李烨译,中信出版集团,2021年)。

这些大殖民主义时代下的经济动荡,尤其政策对市场贸易的影响,既影响了斯密家族的经济生活,更是斯密在《国富论》中构建其自由市场理论的素材来源。这里最好的例子是斯密对待“走私”的态度。

柯卡尔迪繁荣的海运贸易一直伴随着猖獗的走私活动。1707年合并之后,苏格兰人虽然可以与海外殖民地进行合法贸易,但中央政府对苏格兰实施了更严格的关税制度和新税种,这引起苏格兰人的极大反感。历史学家托马斯·马丁·迪瓦恩(Thomas Martin Devine)教授认为,1707年联合之后,苏格兰反抗帝国关税和英格兰竞争者的最大法宝,就是走私;联合之后的几十年,走私成为“苏格兰增长最快的‘产业’”。在苏格兰,走私从来不是孤立个体的冒险,而是一种全社会“默许”的灰色产业。苏格兰海关官员甚至和商人联合起来进行系统性欺诈,比如低报货物重量、伪造清单等,格拉斯哥正是这样力压伦敦和利物浦成为英国最大的烟草进口中心。迪瓦恩教授研究发现,苏格兰商人可能只为他们一半到三分之二的进口货物缴纳了关税。但是,苏格兰商人的成功不能因此归功于联合,联合只是提供了一个机遇。真正推动苏格兰商业崛起的,是他们在遭受排挤和打压的环境中摸索出的商业模式创新,这决定性地提升了其竞争力(Thomas Martin Devine, The Scottish Nation: A Modern History, Penguin Books, 2012)。

苏格兰的大规模走私严重损害了英格兰商人的利益,遂引发广泛抗议。作为回应,联合王国政府全面重组海关系统,创设了专门的苏格兰税务局和海关委员会,实施更严厉的税务监管。斯密的父亲便是在此背景下成为柯卡尔迪的海关审计员。斯密家族多有在海关从业的背景,他们也是帝国边界灰色经济的受益者。老斯密作为海关审计员的年薪只有三十磅,但通过发放“海关通行证”获取灰色收入,其年收入达到两百多磅。斯密1778年直到去世,一直供职于爱丁堡海关委员会,负责稽查海上走私,虽然一向恪尽职守,但他也曾从走私贩手中为自己和休谟购买红酒,这大概印证了他那种温和而复杂的现实主义倾向。

或许正因为“走私”在苏格兰经济生活中如此习以为常,在《国富论》中,斯密对“走私”显得并不苛刻,反而带有几分同情。他认为走私并非罪恶,而是高关税政策下的自然反应;走私商人不是坏人,而是逐利的投机分子;他们虽然违背一个国家的实在法,但不违背自然正义;他们可能是值得尊敬的市民,只是在不公平的制度下做出迫不得已的选择。当然,这并不意味着斯密为走私辩护,他对走私的暧昧态度有其时代背景。不过,这一态度或许再好不过地反映了斯密“自然自由”(natural liberty)哲学的内核:捍卫自由贸易,反对不合理的政策干预,尊重个体私利动机,强调同情心,相信自由市场秩序的自我调节能力。

五

如今的柯卡尔迪,已不复往日的繁华,海湾里甚至看不到一艘船舶。弯弯斜斜的老街,偶有行人经过,没有音乐,没有喧嚣,多数时候显得沉寂。

斯密1790年去世,经过两个世纪的市场经济积累与制度演化,现代苏格兰已建立了良好的薪资体系和福利政策。柯卡尔迪人无需再像斯密时代的人那样,冒着生命风险去商海沉浮。如今在这里,一份普通工作,就足以支撑一份体面的生活;而成熟的法制条件为商业提供了稳定的信用保障,使得一个小小炸鱼薯条店甚至能经营三代人。这一切很难说没有斯密的功劳。

柯卡尔迪的“启蒙运动”店,本为斯密全球基金的建设项目之一

更让人意外的是,这个有着数百年商贸传统的海港小镇,并未被商业社会的物质主义和功利主义吞噬。行走在满载岁月痕迹的老街,会邂逅一些特别的店铺,其店名仿佛在悄声诉说:这里不只有生意,还有哲学理念。比如:“启蒙运动”店、“共和国”夜店、“传统自由屋”酒吧、“人民”俱乐部——在五花八门的招牌中,它们或许只是“少数”,却默默彰显着曾属于启蒙时代的思想底色:即斯密和休谟等人曾努力阐发的现代商业文明的政治伦理。这些店名也提醒着五湖四海的来客:柯卡尔迪,这个看似其貌不扬的小镇,曾是一位启蒙哲人的故乡,也是现代自由主义文明的一个发源地。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《冯丹|柯卡尔迪的亚当·斯密》

京ICP备2025104030号-13

京ICP备2025104030号-13

还没有评论,来说两句吧...